- マンションのベランダでもパキプスは上手に育成できるの?

- 1年でパキプスがどれだけ成長したかの確認がしたい

- 自分が育成しているパキプスと比べたい

こんにちは、Leaf a Handの れお です。

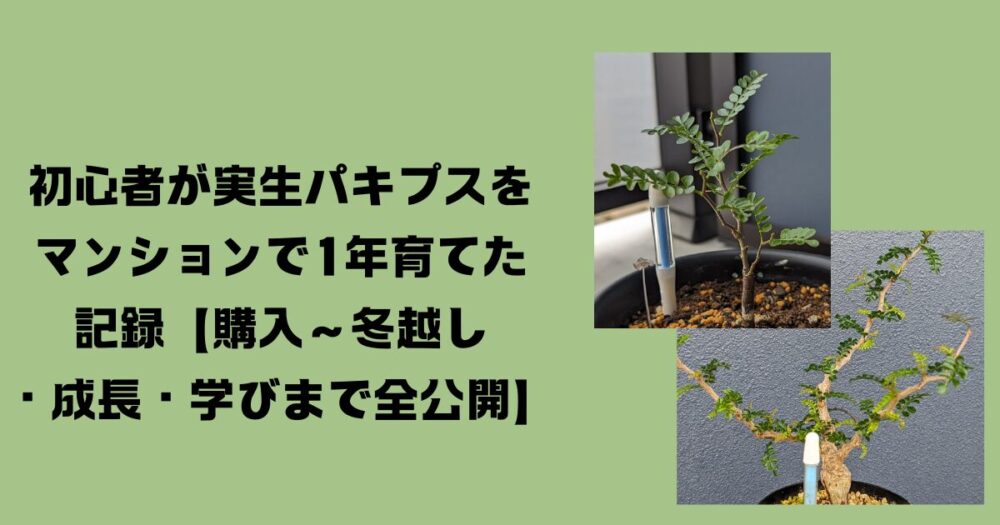

2023年6月に実生2年目のパキプスを購入し、約1年間育ててきました。この記事では、パキプスの1年間の成長記録や育成環境、育てるうえで感じたこと、冬越しの様子などを、写真とともにまとめています。

この記事を読めば、今まさに実生パキプスの購入を検討している方や、購入後の育て方が不安な方の参考になります。

もし、「あれ?私のパキプスより大分大きい」と思った方は、私の育成環境が参考になるはずです。

逆に「私のパキプスのほうが成長早いよ」って方は、ぜひとも育成のアドバイスをください。

皆さんの実生パキプスとの比較材料に使ってください。

-

この記事でわかること

- 実生パキプスを1年間育てたリアルな成長スピードと変化。

- 屋外と室内を使い分けたパキプスの育成環境と管理方法。

- 冬越しや植え替えで起きたトラブルとその乗り越え方。

オペルクリカリア・パキプス購入のきっかけ

もともと子どもの頃から植物が好きで、誕生日にサボテンを買ってもらっていた自分が、この動画を見て植物熱が再燃しました。

初めてのパキプスはヤフオクで購入

可愛すぎる⋯⋯。【2023.6月撮影】

私がパキプスを購入したのは2023年6月。購入先はヤフオクで、価格は約6,000円でした。

実生パキプスの価格としては安かったのですが、成長点がしっかりあり、幹の形も悪くなかったので、即決しました。

今の自分がネットで購入するなら、メルカリで購入します。

それぐらいメルカリでも価格と状態のバランスが良い株は見つけることができます。

この記事で選定のポイントを紹介しています。

メルカリを日頃から使っている人なら、同じような考えになるのではないでしょうか。

我が家のパキプス育成環境

ここで我が家のパキプスの育成環境を説明しておきます。

パキプスの置き場と日照条件

水やりの頻度

水やりの頻度はサスティーで管理しています。水をあげる際は、季節に関わらず土が乾いたらたっぷりジャブジャブにあげています。

サスティーでの管理は、水をあげるタイミングが目視でわかるので管理しやすいです。本当にサスティーは万人におすすめできる園芸ツールです。何より安いのがいいです(笑)

肥料は1週間に1回

液肥は1週間に1回、ハイポネックスとリキダスを交互にあげています。

ハイポネックスとリキダスの違い

- ハイポネックス:植物を育てるためのご飯。三大栄養素(窒素・リン酸・カリウム)をバランスよく配合。

- リキダス:体調を整えるサプリメントのような存在。アミノ酸やカルシウム、微量要素でストレス耐性をサポート。

可能な時は早朝・夕方に葉水をする

葉水(はみず)とは、観葉植物などの葉や茎に霧吹きで直接水を吹きかけるお手入れのことです。

主な効果として、

- 害虫予防:葉水によってハダニなどの害虫の付着や繁殖を抑えたり、既についている害虫を洗い流す効果があります。

- 成長促進:葉を清潔に保つことで光合成がスムーズに行われ、植物の成長を助けます。

- ほこり・汚れの除去:室内のほこりや汚れを洗い流し、葉の健康を守ります

何より植物が気持ちよさそうです。肌がつやつやで見てて、ニヤニヤします。

梅雨時期の謎のキノコ(6月)

水あげは3、4日に1回程度

ベランダで管理していますが、雨の日は可能な限り雨の当たる場所においておりました。

初めてのパキプスの植え替え

買ったときの鉢のままで寂しかったので、近くのホームセンターで購入した菊鉢に植え替えました。植え替え時の写真はなんも残ってません(笑)

このとき梅雨時期で雨が続き、湿度が高かったせいで鉢に細いきのこが生えて心配になったのを覚えてます。植え替え直後は少し調子を崩して葉が落ちたりしてさらに心配しました……。

【2023.6月撮影】

パキプス夏の管理と成長記録(7〜8月)

【2023.8月撮影】

夏は毎日たっぷりの水をあげる

この時期は基本的に毎日じゃぶじゃぶ水をあげていました。パキプスは水が大好きなので、気持ちよさそうです。この時期の植物は水が切れちゃうと、強い日差しに負けて葉焼けしてしまうので、毎日しっかりと水をあげましょう。

夏はどんどん葉を展開していく

7月中旬頃から調子を戻して新葉を展開。8月頃には調子をあげて成長していき、毎日のように新葉を展開しました。

そして、この頃のにロングポット鉢の存在を知り、ロングポット鉢に植え替えました。その時の植え替え解説記事がこちらです。

パキプスの育成する鉢はBANKSロングポットが本当におすすめです。パワータンクの生育と株本体の成長がハンパないです。この後、ロングポットでの育成結果がわかります!

用土はBANKSのBest Soil Mix(ベストソイルミックス)を使用しています。根を強く丈夫に育てるかという事に焦点を当て作られており。、徹底的に無駄な成分を省き、必要な成分のみを残した基本用土です。

秋のパキプス成長ボーナスタイム(9〜10月)

【2023.10月撮影】

2〜3日に1回の水やり

この時期は残暑が厳しい日はすぐに土が乾くので1日1回水をあげる日もあります。

幹の肥大が目立つようになる

秋は塊根植物の成長においてボーナスタイムです。

この時期は「日照時間が減る=光合成効率が下がる」と思われがちですが、意外にも秋晴れが続き、屋外管理でも十分に日光が当たっていました。実際、10月頃の日中の気温は25℃前後と心地よく、植物にとっては「涼しくて快適な光合成タイム」だったのかもしれません。

【2023.10月撮影】

【冬越し】パキプス育成一番の難所と対策(11〜3月)

【2024.3月撮影】

冬の水やり頻度は1週間に1回程度

通常であれば、冬季の休眠に向けて気温が下がるタイミングで水の量を少なくし休眠に移行していきます。しかし、我が家では関係なく水をじゃぶじゃぶにあげています(笑)

温かい日は屋外で日光浴

その日の最高温度が10℃を超える日中であれば、日光浴のためにベランダの日光があたるところにパキプスを出すようにしてました。植物ライトの光だけでなく、やっぱり本物の日光が植物も嬉しいだろうということで日光に当ててました。

室内管理のポイント(植物ライトを使用する)

我が家はマンションで室温が温かいです。植物ライトのみ設置して環境を整えました。室内管理でも葉の展開は継続していました。

植物ライトはBARREL(バレル)のツクヨミを使用しています。室内に設置してもインテリアを崩さないことを意識して、ライトスタンドもこだわったものを購入しました。インテリアも最高!植物も育って冬越しに成功しました。

紅葉したぐらいで、休眠することはありませんでした。

【2024.3月撮影】

【2025.11.30追記】冬越し方法について詳細にまとめた記事を作成したので是非ご覧ください。

パキプスの赤い葉っぱと根詰まり問題(3〜5月)

【2024.4月撮影】

暖かくなってくると水の頻度は4、5日に1回程度。

我が家のパキプスは休眠していないので、気温の上昇に伴い、土が乾くのが4、5日程度で乾くようになります。

休眠中のパキプスであれば、芽吹きが始まるタイミングで水あげの頻度を多くしていくタイミングです。

我が家のパキプスの初めての春

室温の上昇と日照時間が少しずつ増えてきました。

ところが、4月に入ってから新芽を展開しても、葉の色が赤いまま緑になることがありません。焦りました。調べてみると、根詰まりや水の吸い上げがうまくいかないことで、葉を落とすことがあるとのこと。

鉢底から確認したところ、根がぎっしり。8ヶ月前にロングポットに植え替えたのに、「もう根詰まり?」という驚きとともに、パキプスの成長力を実感しました。

冬季も室内で成長した我が家のパキプスの鉢はパンパンです。暖かくなるのを待って、根の整理を兼ねてパワータンクの採取と植え替えを行いました。

ロングポットと植物ライトを駆使した室内管理でパワータンク半端なく育ってました。

パキプス植え替え後の突然の休眠(5月)

植え替え後、突然に葉がすべて落ちてしまいました。植え替えと根の整理による体力の消耗で一時的に休眠してしまいました。

その後、約1ヶ月の休眠から目覚め芽吹いて葉を展開しました。【2024.5月撮影】

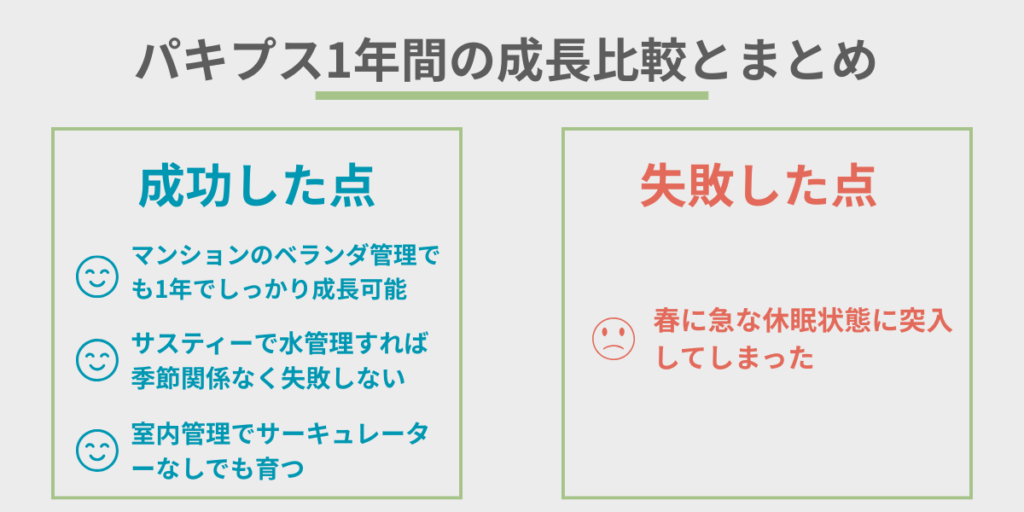

Before → After|パキプス1年間の成長比較とまとめ

本来であれば春に休眠が明け、葉が展開する時期に我が家のパキプスは休眠してしまい、目覚めのスタートが遅くなりました。

しかし、この休眠があったおかげで古い葉が落葉し、芽吹きのタイミングで古い葉のあったところからどんどん新芽を展開することができました。これはこれでむしろ良かったのではないかと思います。

本来のパキプスの育成方法では休眠期間が4ヶ月あるとすれば、私のパキプスは1ヶ月です(笑)

その間も育成が進んだと考えれば上出来です。

ビフォー(2023年6月)

細く頼りない幹、葉も少なく、「これから育てるぞ!」という状態。

アフター(2024年6月)

幹は2倍以上に太く、枝も分岐。葉も大きく色濃く成長。成長の証が目に見えると、喜びもひとしおです。

パキプス育成における次の目標

おわりに

いかがでしたか?

私のオペルクリカリア・パキプスの1年(2023年梅雨〜2024年春)の振り返り記事でした。

パキプスをお迎えして、日々その様子を観察するのは非常に楽しいです。

塊根植物は手間がかかるように見えて、環境を一度整えてあげれば問題なく育ちます。1年間、毎朝ベランダに出て、株や葉の成長を見る……。植物があることで心理的にリラックス効果があるらしいですが、本当にその通りだと感じます。

これからも気張らず、楽しみながら育てていきたいと思います。この記事を読んでパキプスに興味が湧いた方は是非ともパキプスの育成を始めてみませんか?

パキプスをメルカリで探す

コメント